Ecrivain de la mémoire

Les premières chroniques de Georges Haldas commentées par le (tout) jeune Bruno Pellegrino

La mémoire est trop vaste pour que l’on s’y promène au hasard, du moins lorsque l’on a pour projet de la mettre en texte, et donc, d’une manière ou d’une autre, de la structurer. Cette difficulté, Georges Haldas l’a probablement rencontrée lors de l’écriture de ses chroniques autobiographiques. La forme même de la chronique oblige à une certaine concision, que le flot énorme du souvenir rend difficile à obtenir. Ainsi, plutôt que de dire son enfance et son adolescence comme ça vient, avec le risque de se disperser et de perdre en route le lecteur, Haldas choisit un point d’ancrage – respective-ment sa ville, son père, sa mère -, et s’en sert comme d’un pivot autour duquel il tourne, prend du champ sans se disperser. Au final, chacune de ces chroniques donne une impression d’unité et de stabilité. La mémoire a été canalisée, rendue lisible.

Dans Gens qui soupirent, quartiers qui meurent, Haldas décrit Genève, sa ville, dont la pierre des ponts lui rappelle tel suicidé, la forme d’une place, tel défilé de la fête « étrange » des Promotions, chaque quartier ses bâtiments, ses personnages, ses anecdotes. C’est la géographie de la ville qui dicte le texte. On pénètre dans une rue, on débouche sur une place, et c’est tout un monde qui se dévoile. Car, chez Haldas, rien n’est vide ou inutile, et une paire de chaussures porte en elle, pour autant qu’on prenne la peine de s’y pencher, autant de sens qu’un vieux vélo, un ami d’enfance ou même la figure paternelle. Ainsi, la ville devient le lieu du mouvement même de la vie : « Mais tandis que de toutes parts, s’élèvent les quartiers de la cité future, le Royaume, lui, très doucement s’enfonce dans les profondeurs où vivent, comme des poissons, les souvenirs. »

De même, ce « vieil Inca mélancolique », sculpteur qui « cachait sa sculpture », reste présent rue des Sources, bien après sa plongée mortelle dans le Rhône. Rien ne se perd, rien ne s’oublie, du moment que la mémoire est là, et la littérature, pour la soutenir. Malgré un titre plutôt sombre, Haldas ne voudrait « retenir dans cette petite chronique à bâtons rompus que les minutes heureuses, les heures grises et roses ». Cette intention, formulée au début de cette première chronique publiée en 1963, Haldas la poursuivra notamment avec Boulevard des Philosophes (1966) et Chronique de la rue Saint-Ours (1973). Toujours, il s’agira de dire ces «minutes heureuses », mais également les autres, les tragiques, les fondamentales. Toujours, en tout cas, il s’agira de dire l’essentiel. Rien de narcissique donc dans ces chroniques où l’auteur parle de lui-même. Bien au contraire, c’est à travers l’abondance de détails, à travers les descriptions précises et longuement nuancées que Haldas tente de donner une sorte d’universalité à ses propos ; chacun doit pouvoir y retrouver quelque chose de personnel. Et surtout, le sens de chaque chose y est mis en évidence.

Avec Boulevard des Philosophes, c’est la figure du père, «l’homme mon père», comme il le nomme, à la base de tout chez Haldas, qui est abordée. Ce père qui « creusait une question angoissée », celle de la mort, du sens de la vie, de la place de l’homme dans l’uni-vers, à laquelle, dans son angoisse existentielle, il n’aura jamais trouvé de réponse. Un père à l’origine de très belles pages décrivant les promenades quotidiennes sur l’île de Céphalonie, où Haldas a passé une partie de son enfance. Un homme que rongera jusqu’au bout le sentiment d’avoir raté sa vie, de n’avoir rien su com-prendre : «En fait, sur l’essentiel, nous ne savons rien… » Ce constat d’échec amène le fils à ressentir « cette présence de toutes choses », à s’en imprégner -. un père qui aura donc légué à son fils une certaine vision de la vie, une qua-lité d’observation très perceptible dans ses chroniques ; un regard d’écrivain, ou plutôt, car Haldas n’aime pas ce terme : d’homme qui écrit. Presque par opposition, Chronique de la rue Saint-Ours parle de la mère, une femme longtemps paralysée par la maladie, au caractère très différent de celui de son mari. Ainsi, si ces « chroniques genevoises » sont si importantes, c’est qu’elles racontent les années d’enfance et de jeunesse de l’auteur, qui écrit : « Les enfants vivent naturellement dans le monde double de la réalité magnifiée par la parole. » Et en effet, on retrouve cette dualité dans l’histoire de cet enfant partagé entre Suisse et Grèce, entre Genève et Céphalonie : « Les douces collines du Mande-ment d’un côté ; un vagabondage maritime et les îles de l’autre ; tous deux magnifiés par la parole, tels étaient les deux mondes qui, tour à tour, exerçaient en moi leur hégémonie.»

L’écriture de Georges Hal-das, dans ces chroniques, ne révolutionne pas la langue ; elle est simple, et sert son but : elle va à l’essentiel. Malgré le mouvement du souvenir qui fait parfois s’interrompre la narration pour revenir plus tard sur tel ou tel aspect, mal-gré les caprices de la mémoire – ces choses auxquelles on ne pensait plus et qui remontent, ou au contraire celles des-quelles on renonce à parler -, c’est la clarté qui prime, car le projet de Haldas est d’« essayer de comprendre ce qu’au long de tant d’années [il n’avait] fait […] qu’enregistrer ». Revenir au souvenir, non pas pour le rendre tel qu’on l’a vécu, mais pour l’expliquer, y trouver, encore et toujours, du sens. Rendre la mémoire active : «e ne dis pas : cela fut. Je dis : voilà ce qui est devenu. »

Les gens soupirent, les quartiers meurent, ainsi que les parents, l’un après l’autre. Mais « seuls sont morts ceux qu’on oublie », et l’écriture est là pour mettre la mémoire sur le papier et donner à cette ville, à cette île, à ces gens, une seconde vie – hors de l’espace et hors du temps.

B. P.

(Bruno Pellegrino, 18 ans, est gymnasien.)

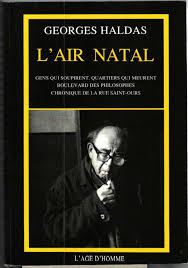

Georges Haldas. L’Air natal. L’Age d’Homme, 1995, 510 pages (comprenant Gens qui soupirent, quartiers qui meurent; Boulevard des Philosophes; Chronique de la rue Saint-Ours).